僕が小学2年生の頃、「我が家」は絶頂期であり、僕もそれなりの幸せを感じていた。

しかし、そんな「幸せ」は長く続かない。

僕が小学3年生になった頃、兄からの「本格的な暴力」が始まった。

家庭内での「逃げられない暴力」というのは、僕の心を大きく歪ませる事となる。

目次

兄による「本格的」な暴力。

唐突に始まった暴力。

僕が小学3年生になり、多分、10月とかじゃないかと思う。

ある日のいつも通りの放課後、僕は帰宅した。

しかし、僕が家に入った瞬間から「いつも通りの放課後」ではなくなった。

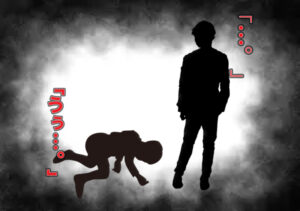

僕は、居間にいた兄から突然「殴る蹴る」の暴行を受けた。

本当に唐突だった。

しかも「以前の暴力」とは別格の暴力だ。

「以前の暴力」と言えば「背中や足を蹴られる」とか、1〜2発程度の我慢で済んでいた。

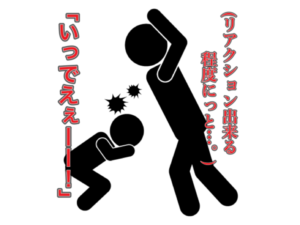

しかしまず、その「手数」が違う。

そして何より、「1発の重さ」が違った。

僕は「普段の兄の暴力」に「手加減」を感じていた。

僕と兄は「3歳差」なのだけど、「子供の3歳差」は大きい。

当時の僕は、カラダが大きい方だったけど、それでも加減を間違えれば、僕のカラダは壊れただろう。

そうなれば、さすがの兄も立場が危うくなる。

「以前までの兄」は、その辺を踏まえた「チカラのセーブ」をしていた様に思う。

だけど、「あの日」は違ったんだ。

兄は僕の腹を全力で殴った。

僕が倒れそうになれば、首に組み付かれ、僕は倒れる事すら出来ぬまま、何度も何度も腹を殴られ続ける。

不意に首を放された僕は、痛みでその場に倒れ込む。

そんな僕の腹を、兄は容赦なく蹴り上げた。

腹を蹴られ、背中や頭を踏みつけられ、僕はただ、訳も分からずに泣いている事しか出来なかった。

僕は混乱していた。

いつもなら、とっくに「兄の暴力は終わっているはず」だ。

なのに終わらない。

兄の怒りが収まる気配が無い。

「痛み」と「焦り」と「恐怖」

次から次へと押し寄せる痛み。

息を吸いたいのに、それすらもままならない。

やっとの思いで息を吸っても、肺に溜め込む間もなく「止むことのない蹴り」で、吐き出してしまう。

同時に込み上げて来るのは「吐き気」だった。

「痛い…。苦しい…。」

そんな「言葉」すらも、僕の頭には浮かばない。

泣きながら「息を吸う事」「腹や頭を庇う事」のみをカラダが反射的に行うだけだった。

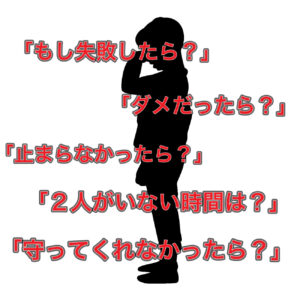

「言葉」こそ頭に浮かばなくても、僕は「焦りと恐怖」を感じていたんだと思う。

「この状況はマズイ!」と、言葉でなく心で理解したのだろう。

あの時の僕は、「死の危険」を感じていたんだと思う。

「焦り」は僕のカラダに、「逃げ出そう」「この状況を回避しよう」と信号を出す。

しかし、「痛みと恐怖」により、カラダはすくみ、動こうとはしない。

何より僕は、「息を吸う事」や「腹や頭を庇う事」といった「今現在」で精一杯だ。

しかし「焦り」は、そんな事を無視して、僕に「死の危険信号」を発信し続ける。

「焦り」と「痛み」と「恐怖」で、僕の頭は壊れてしまいそうだ。

結局僕はうずくまり、ただ泣きながら「兄の暴力が終わるのを待つ事」しか出来なかった。

そんな僕に、兄は言った。

ニーさん「泣き止め。うるさい。」

無茶を言わないでくれ。

まだまだ兄の暴力は止まらない。

「恐怖」による支配。

どれだけの時間を蹴られ続けたのかは分からないけど、不意に兄の暴力が止まった。

「やっと終わったのかな。」なんて悠長な事を考えていたかは覚えていない。

だけど、兄が「立ち上がれ。」と、僕に命令した事は覚えている。

僕は、兄の「立ち上がれ。」と言う命令の前に、「泣き止め。」と言う命令を受けている。

極限の痛みと恐怖の中で「泣き止む」のは難しい。

いかんせん、カラダが勝手に反応してしまうんだ。

「泣き止まなくては、更に酷い暴力が待っているのだろう。」という恐怖に怯え、僕は「泣き止む」努力で精一杯だ。

その上で「立ち上がれ。」なんて、無茶を言わないでくれよ。

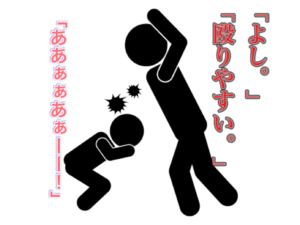

「立ち上がれない僕」に対し、兄は容赦なく蹴りを叩き込む。

僕は「泣き止む事」を放棄して、痛みに耐え、吐き気を堪え、泣きながら、やっとの思いで立ち上がった。

「立ち上がった先」に待っていたのは、腹への殴打だった。

きっと兄は、足が疲れただけなのだろう。

殴られては倒れ込み、立ち上がらなければ蹴られ、立てばまた殴られる。

「あの日」だけで、何回繰り返された事だろうか。

だけど僕は、「兄の恐怖」には逆らえなかった。

「命令」に従い、従っても暴行を受け、従えなくても暴行を受ける。

あの日、僕の中には「兄からの恐怖による支配」の土台が出来上がったんだと思う。

あの日の「遠慮の無い暴力」を、僕には一生「許せる日」なんて来ないだろう。

危険地帯になった「あの家」。

暴行から解放されて。

どれだけの時間、殴られていたのかは分からない。

兄が「2階のテレビゲームが置かれた部屋」に向かった事で、やっと僕は解放された。

僕はそのまま、「1階の居間」で泣いていた。

カラダはひたすらに痛む。

解放された安堵からか、ようやく頭が回り始め、「今日のはなんだったんだ?」と言う疑問が浮かぶ。

それ以前から、兄は僕を殴る時、必ず「理由付け」をする。

「難癖」とも言うけど「チッタの後のトイレは臭い」だのと、必ず「理由」を言ってきた。

しかし「難癖」だろうと「殴られる理由」を聞く事で、僕は変な「安心感」を感じていたんだと思う。

「あー、だから殴られたのね。しょうがないね。」と。

だけど「あの日の暴力」には「理由」が無かった。

兄は命令こそしたモノの、「なぜ殴るか」「チッタが何をしたのか」を一切言わなかった。

「そこ」に僕は不気味さを感じ、物凄い恐怖を感じた。

「オバケ」でもなんでも、「分からないモノ」というモノはとても怖い。

「痛み」と「恐怖」の中で、僕は泣き続けていた訳だけど、幸いな事に深刻なダメージを負うまでではなかった様だ。

顔面は傷が目立つ為か殴られる事はなかった。

頭を踏み付けられはしたけど、殴打がなかった為か、ダメージは少ない。

主なダメージは「腹」と「背中」と、あとは「心」だろう。

母が帰宅し、父の帰宅と共に食事になるのだけど、僕はその日、食事を取る気にはなれなかった。

「腹のダメージ」もあるけれど、なにより「精神的ダメージ」が酷く、食欲なんて湧いて来やしない。

これは僕の「SOS」だったんだとも思う。

普段、食い意地の張った僕が「飯は要らん。」と言えば、「両親は何か反応をするだろう。」と無意識に期待したんだと思う。

まぁ、残念な事に「無反応」だった訳だけどね。

僕は諦めた。

「あぁ、僕が殴られるのは、この家では普通なのね。」と。

日常化した兄からの暴力。

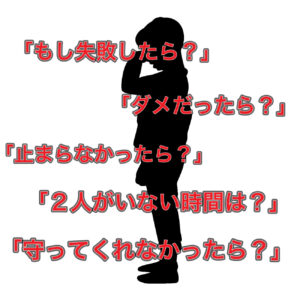

僕は両親に「あの日の暴行」を話せなかった。

「話さなかった」んじゃなくて「話せなかった」んだ。

多分、「虐待を受けた事のある人」なら分かると思うんだけど、「誰かに助けを求める」ってのは、中々に難しい。

モチロン、「恐怖心から言う事が出来ない」ってのもあったけど、僕の場合は「両親への不信感」だろう。

そんな事もあってか、両親は「日常」を送っていた。

兄は内心、「両親にバレたら…。」とビクついていただろう。

が、両親が何かを言って来る気配が無い。

兄が「そう思っていたかは分からない」が、おそらくは「現行犯で親に見つからなきゃ大丈夫。」とでも捉えてしまったんだろう。

「兄からの本格的な暴力」は、「僕の日常」になってしまう。

「あの日の暴行」程の激しさは稀だったけど、「僕の放課後」は、「兄に殴られる時間」になってしまった。

「兄からの暴力が日常化した理由」は2つあって、まずは「母の不在」だ。

なぜ「あの日」、母が不在だったのか。

それは、母がパートで働き始めたからである。

僕の小学2年生の終わり頃、「経済的理由」か、「子供達が環境に慣れたから」か、母はパートに出る様になった。

母の帰宅は17時過ぎくらいかな?

兄としては、「誰にも咎められる事なく」「チッタを思う存分殴る時間」がたっぷりと与えられた訳だ。

そして2つ目の理由。

そもそも、「なぜ兄の暴力が爆発したか?」だけど、兄はその時期、再び不調に陥っていた。

その「兄の不調」については、なんとなく思い当たる節があった。

つい先日、幼馴染から「確証じみた話」を聞けたので、別の話として書こうと思います。

両親への不信感。

僕は兄からの「あの日の暴行」も「日常化した暴力」の事も両親には話せずにいた。

その理由は、先程書いた通り「両親への不信感」な訳だ。

母は元々、兄に甘い。

しかし、「チッタを溺愛する父」にも話す事が出来なかったのは、「救世主」の様な「絶対に救ってくれる!」と思わせるモノが無かったからだろう。

「誰かに助けを求める」ってのは、「リスクの高い賭け」の様なモノだと考えている。

「助けを求める」って事は、「問題を周囲に晒す」という事だ。

「その問題」が「自分の恥部」に当たるモノであれば、解決出来なかった場合「晒し損」な訳で。

「問題のダメージ」と「恥部を晒したダメージ」の2重取りなんてのは、誰だって避けたいだろう。

そしてモチロン、加害者だって「自分が発端の問題」なんて晒されたくはない。

もし、「助けを求めた相手」が、解決も出来ず、アフターケアを疎かにする様であれば、加害者からの報復の危険がある。

僕には「解決率100%ではない賭け」に乗る勇気は無かった。

「虐待を受けた人」や「イジメを受けた人」のみんながそう思うかは分からないけど、少なくとも僕はそうだった。

「あの家」では、昔から「兄の暴力」を黙認する様な節を感じていた。

両親は「兄の暴力」を目にしても、「止める」事をしても「叱る」事はしなかった。

だから僕は諦めたんだ。

どうせ「助けて」はくれないと。

「あの家」は「危険地帯」になった。

僕が小学3年生になった年の秋頃、「兄からの本格的な暴力」が始まった。

その事は、「兄の不調」が原因になる。

「兄の不調」は、兄が中学生になり、「新しい環境」と「新しい人間関係」が大きな要因だ。

更に、タイミングが悪い事に「母がパートで働き始めた時期」と重なる。

「止める人間が居ない」のを良い事に、「兄の暴力」は日常化し、兄は「悪い方への学習」を重ねていった。

僕は「両親への不信感」から、「両親に助けを求める」事が出来ずにいた。

「日常化した暴力」は、僕の心を歪める。

「両親への不信感」も膨らみ、「両親への思い」は歪んでいく。

「トーさんもカーさんも、ニーさんの暴力に気付いている筈だ。」

「なのに僕を助けてくれないのは、ニーさんのストレスの吐口としての生贄にされているからだろう。」

僕はそう受け取った。

そして諦めた。

「我が家」に逃げ場は無い。

僕にとってのあの家は「危険地帯」になった。

読んでて辛くなってくるわ。

暴力の開始の日、普通に死んでてもおかしくなかったね。全然知らんかったわ。すまんね当時気づいてあげられなくて。

兄は確かに外でもおかしなところあったけど、やはり外面いいところも大いにあったし、外と内ではえらい違いだね。こりゃきついなー。

そう。外部からの発見は本当に難しいと思う。

よく、虐待のニュースなんかを観ると、「近所の人間は気付かなかったのか!?」なんて周りを責める様な意見を目にする事があるけど、俺は責められないなー。

そもそも俺の場合、「あの日」の暴力は異常だとは感じたけど、暴力自体はもっと幼い頃からあった訳で。

「兄からの暴力」自体を普通の事だと思ってたから、わかりやすいSOSなんか出さなかったしね。

一応言っておくと、「兄からの暴力」について、「助けてくれなかった」って両親以外を恨んだ事は一度も無いよ。