僕は東京の小学校に入学した。

クラスメイトと仲良くなった記憶はないが、「オッカナイ担任の先生」には気に入られた様で、それなりの学校生活を送っていた。

しかし「東京の学校生活」は1ヶ月程度で「お別れ」する事になる。

あの時期の僕は「入学」「入院」「引っ越し」と、イベントが目白押しであった。

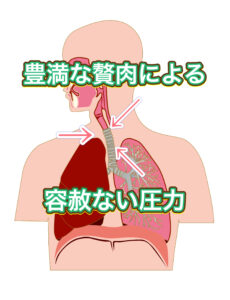

肥満と喘息と入院。

肥満と喘息。

僕は現在、身長164センチ体重61キロと、最近太り気味ではあるものの、比較的小柄な体型だ。

そんな僕も、産まれた時は「4000グラムオーバー」という恵体であった。

僕のカラダはスクスクと(縦にも横にも)育ち、小学4年生時点で今の体重を超えていたと記憶している。

やはり小学1年生のこの頃も、周りの子よりもひと回りもふた回りもデカい肥満児だった。

そして、肥満と一緒に生まれ持ったモノが「喘息」である。

僕は元々「呼吸器官」が強くない。

そこへもっての肥満だ。

「僕の贅肉」は容赦無く「僕の気管支」を締め上げる。

「爆笑」なんてしようモノなら、気管支は腫れあがり、まともに呼吸が出来なくなる有様だ。

その特性を理解していた「優しい兄」は、僕をくすぐっては爆笑させてくれたモノだ。

突如訪れた入院生活。

僕が小学校へ入学して少し経った頃。

おそらくは5月頃だろう。

僕は突如入院する事になる。

理由は喘息の悪化だ。

当時、爆笑したりして気管支に負担がかかると、呼吸が困難になる事があった。

その事は僕も理解しており、「自分が苦しくなるのは嫌だから。」と爆笑は控えていた。兄の行動の制御は不可能だが。

モチロン、両親もそうだ。

「呼吸器官が強くなる様に。」と、僕をスイミングスクールに通わせたり、日頃から注意は払っていた様だ。兄の行動の制御はするつもりがなかった様だが。

しかし、普通に運動する分には問題は無く、僕自身は「ツラい」とは思っていなかった。

「爆笑さえしなければ大丈夫。」といった感じだ。

だが、入院生活は突如訪れた。

ある日の晩の事だ。

どうしてそうなったのかは覚えていない。

微かに覚えているのは、僕がタクシーの中で母に膝枕をされていた一瞬の記憶だけ。

苦しかったかさえ覚えていない。

その次の記憶は「真夜中の病室」だ。

処置が終わったのか、僕は病室のベッドに寝かせていた。

「なんでこんなところにいるんだろう?」

僕には訳がわからず、「入院」という概念すら理解しないまま入院生活が始まった。

いつの間にか決まっていた転校。

お見舞いに来たオジサン。

そんなこんなで入院生活が始まったわけだけど、それでもまだ僕は「入院」というモノを理解していなかった。

「なんで部屋から出ちゃダメなのよ。」

「つうか、腕の管(点滴)うぜえ。」

そんな事を思っていた。

入院中は喘息の発作が治っていた為、その疑問は尚更に大きいモノで、僕は不満というか「ひたすらに解せない」といった感じだった。

退院までどれだけの期間を入院していたのかはわからない。

多分、1ヶ月かそこらだと思っている。

そこそこ長い期間の入院生活だったけど、そんなに苦痛には思わなかった。

母は毎日会いに来てくれたし、父も出来る限り会いに来てくれていた。

逆に、兄とは会わなくて済んだ為、自宅よりも快適だったかもしれない。

そんな入院生活が2週間程度経過した頃だと思う。

知らないオジサンがお見舞い現れた。

多分、その当時以前には会った事がある人なんだけど、僕にとっては「知らないオジサン」だ。

そのオジサンは笑顔でこう言った。

オジサン「チッタ、早く元気になってくれな。」

オジサン「チッタが元気になってくれないと、お父さんがコッチに来れないから。」

僕には意味がよくわからなかった。

いつの間にか決まっていた転校。

実はこのオジサン、「父の幼馴染」だ。

母からしてみても「母の兄の幼馴染」に当たる。

そして、僕の知らぬ間に「父とオジサンが他県でお店を開く事」が決まっていたらしい。

「お父さんがコッチ来れないから。」とは

- 父とオジサンが他県でお店を開く。

- 「我が家」の引越しも新居も決まっている。

- 僕と兄の転校のタイミング的に、「引越し作業」は夏休みに決まっている。

- ひと足先に父だけ「単身赴任の形」で新居で生活する事が決まっていた。

- そこへ来て、チッタの入院。

- チッタの退院の目処が立つまで、父の単身赴任は延期。

という意味だ。

因みにだが、僕はその事を「退院後」に初めて聞く事になる。

どうも僕の両親は、「こんな感じの重要事項」をギリギリまで僕に話さない傾向がある。

「チッタにはまだ理解出来ない。」と、アホだと思われていたのか。

「チッタなら文句言わないでしょ。」と、アホだと思われていたのか。

そうこうしているうちに、僕は順調に回復し、退院する事が出来た。

そこで初めて「引越しと転校」を聞かされた。

僕はイマイチ「引越しと転校」ってモノを理解出来なかった。

さよなら東京。

お別れの挨拶。

引越し準備が進むにつれて、僕はなんとか「住む家が変わる」という事は理解した。

そして夏休み前、クラスメイトに「お別れの挨拶」をさせられ、「自分が転校する事」を理解した。

「そっか、もうみんなに会えないんだ。」

「まぁ、いっか。」

正直、同級生に興味を持たなかった僕には些細な事だった。

次に、「近所の兄ちゃん達」や「唯一の同い年の友人のまー君」に「お別れの挨拶」をした。

「そっか、もうみんなに会えないんだ。」

「まぁ、いっか。」

その時の僕には「仲良くしてもらった人達との別れ」が些細な事に感じる程の厄介な案件を抱えていた。

不安定になる兄。

多分兄は、僕よりも早く「引越しと転校」を聞かされていたんだと思う。

当時、僕は小学1年生だ。

「仲の良い友人」というモノが、そこまで固まっていない時期であり、「引越しと転校」に対する抵抗が少なかった。

しかし、兄は違った。

兄は小学5年生であり、「仲の良い友人」がしっかりと固まっていた。

それが突然引き離される事態になり、兄の精神は不安定になった様だ。

それはもう、荒れに荒れた様だ。

幸いな事に僕は入院していた為、「兄の荒れ具合」を半分しか知らない。

しかし僕の退院後、「兄の荒れ具合」に直面したと、後に母に聞いた。

僕にはその記憶が無い。

おそらく、あまりの恐怖から自分を守る為、「無意識的に記憶を消去した」のだろう。

だが、この頃はまだマシな方だと思う。

僕の「地獄の様な日々」が始まるのは、もう少し先の話だ。